【新基準対応】東京マラソンの準エリートとは?資格や平均タイムを解説!

★旧記事をリニューアルしました★

東京マラソンには抽選なしで出走できる、エリート・準エリートという制度があります。

準エリートの参加基準は東京マラソン2023から変更され、従来よりも厳しいタイムに設定されました。

本記事では準エリートで出走するための資格・足切りタイムを解説し、また本番の平均タイム・タイム分布を紹介します。

関連記事

セール情報【7/14まで】

年に一度!Amazonプライムデー開催中!

対象商品(一部)

- エボライドスピード3(Asics)

- マジックスピード4(Asics)

- ゲルカヤノ31(Asics)

- アディゼロボストン12(Adidas)

- アディゼロBK(Adidas)

- FuelCell Revel v4(NB)

- FuelCell Propel v5(NB)

- Fresh Foam 1080 v14(NB)

- ハイペリオンマックス2(Brooks)

- ハイペリオン2(Brooks)

- ゴースト16(Brooks)

- リベリオンフラッシュ2(Mizuno)

- ウエーブライダー28(Mizuno)

- フォーエバーランニトロ2(Puma)

※管理人調べ。対象モデルは変更される可能性があります。

準エリートとは

準エリートとは2015年大会から新設された枠で、準エリート枠に選ばれると抽選なしで東京マラソンに出走することができます。

準エリートの証ともいえるAブロックの青ゼッケンで走れるのは何となく嬉しく、2025年大会では参加賞として小さな防水バッグもついてきました。

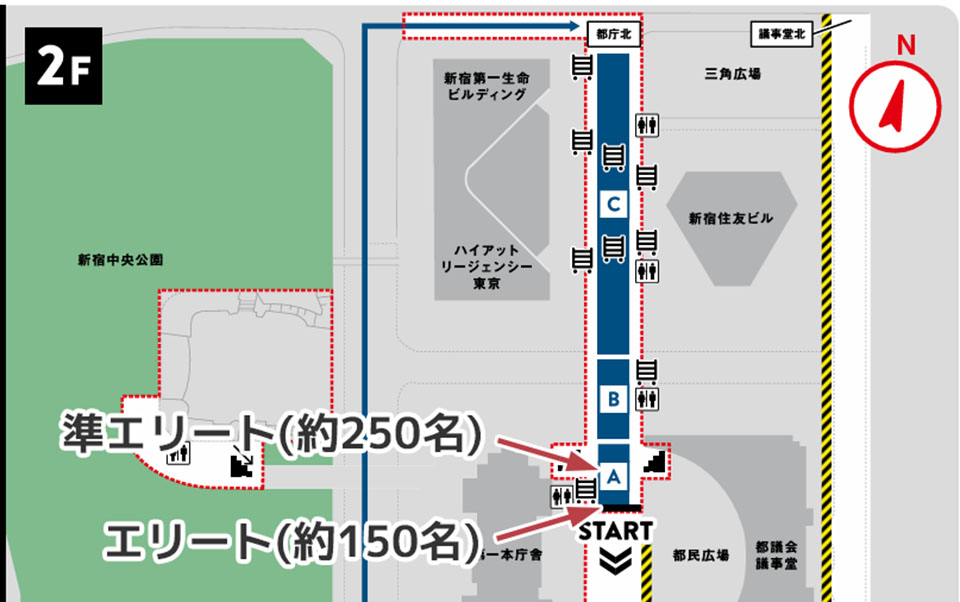

スタート位置は招待選手・エリート(約150人)と抽選参加者(約3万人)の間でロスタイムがほとんどないことも大きなメリットです。

Bブロック以降はネットタイムも公認記録として認められますが、最初の人混みや良い集団に追いつくまでに力を使ってしまうデメリットもあると思います。

私は整列時間ギリギリ(スタート25分前)に入りましたが、それでもスタート位置までの時間(グロスタイムとネットタイムの差)は17秒しかありませんでした。

それも旧選考方法の準エリートが1,000人程いた2017年大会の話なので、今はほとんどロスがないと思います。

参加標準・足切りタイム

準エリートの参加標準・足切りタイムは以下の通りです。参考までに、エリート枠についても併記しました。

| 参加標準 (フル/ハーフ) |

足切りタイム | 定員 | |

|---|---|---|---|

| 男子 (準エリート) |

2:32'00 1:05'00 |

2:28'44 | 100名 |

| 女子 (準エリート) |

3:15'00 1:20'00 |

3:03前後 | 100名 |

| 男子 (エリート) |

2:21'00 | 2:17'37 | 計150名 |

| 女子 (エリート) |

2:52'00 | 2:46'32 |

▲2025年大会の情報

まず申し込みのために、上記の参加標準を突破する必要があります。

ハーフマラソンの参加標準の方が厳しいので、ギリギリで準エリートを狙う方の大半はフルマラソンのタイムで狙うことになります。

記録の有効期間はおおよそ申込の締切から遡って2年間で、2025年大会の場合は「2022年7月~2024年6月」でした。

ただし、基本的に定員オーバーするため足切りが発生し、この参加標準は実質意味がありません。

定員は目安で、棄権の人数を計算に入れているのか少し多めに選出されることが多いです。

足切りラインは、おおよそ男子がサブ2.5、女子が3時間を少し超えるくらいになります。

定員が1,000人を超えていた旧選考基準の頃と比べると、準エリートの難易度は大きく跳ね上がっています。

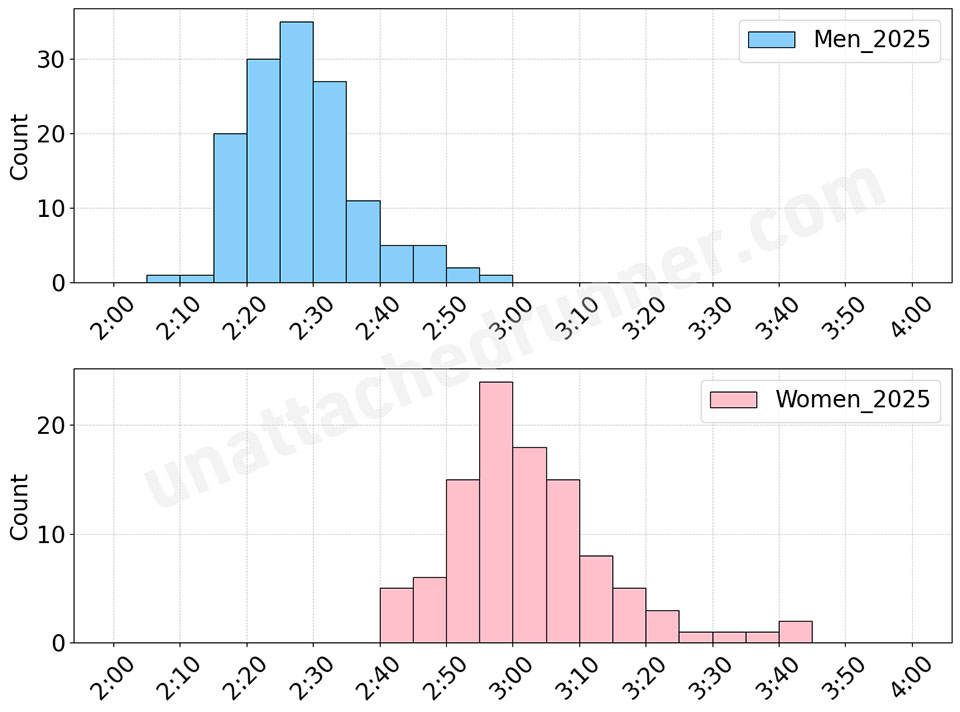

平均タイム・タイム分布

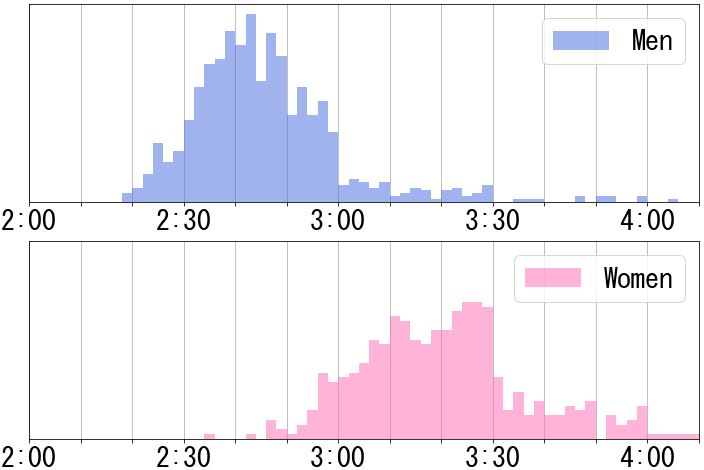

準エリート選手の平均タイム・タイム分布は以下の通りです。

- 男子:2時間28分27秒

- 女子:3時間02分27秒

記事後半で紹介しますが、旧基準の2018年大会の平均タイムは男子が2時間46分、女子が3時間23分だったので、相当厳しくなったことが分かると思います。

タイム分布を見ると男子は2時間30分、女子は3時間00分を切ったところが最も多く、目標にしているランナーが多いことが分かります。

また、男子は3時間以上、女子は4時間以上かかったランナーが1人もいないので、そのレベルの高さが伝わってきます。

【参考】旧選考方法・タイム

旧選考方法(2019年大会まで)は若干複雑で、以下の条件を満たす必要がありました。

- 提携大会に対象期間内に出場

- 提携大会と同じ都道府県の陸協登録をしている

- 提携大会で上位に入る

- 推薦基準タイムを突破する

推薦基準タイム(2021年大会)は以下のように設定されていました。

| 種目 | 男子 | 女子 |

|---|---|---|

| フルマラソン | 2時間55分00秒 | 3時間40分00秒 |

| ハーフマラソン | 1時間21分00秒 | 1時間45分00秒 |

ただし、別の条件である連携大会で上位に入っていれば基本的に突破しているので、今と同様に実質意味がない基準タイムでした。

連携大会は、以下のように各都道府県に設定されており、フルマラソン以外の種目も対象になることがあります。

東京都の連携大会の一部(現在は廃止)

この中で、自身が所属する陸協の都道府県の大会に出場し、上位に入る必要があります。上位とはいっても、提携大会と同じ都道府県のランナー中で上位には入ればOKです。

上位何位までに入ればいいかというと、準エリートランナーは各都道府県で最大50名となっており、男女各10位前後がラインになることが多かったように思います。

私は長い距離が苦手だったので、フルマラソンではなく上尾ハーフマラソンに出場し、1時間10分台のタイムで東京マラソン2017の準エリートの権利を得ました。

今の基準では無理ですが、2017年は定員が2,700人と非常に多く、比較的簡単に準エリートになることができました。

ちなみに、私が走った上尾ハーフでは準エリート男子の足切りタイムは1時間14分26秒(3'31"/km)でした。地方の大会ならもっと緩かったと思います。

2018年大会では、準エリートの平均タイム・タイム分布は以下のようになっていました。

- 男子:2時間46分38秒

- 女子:3時間23分04秒

平均タイムより少し遅いところでは、男子はサブ3、女子はサブ3.5を目指して走っているランナーが多いことが分かります。

準エリートの出場ラインはこのあたりにあると思われ、男子は2時間50分、女子は3時間25分くらいが目安だったと思います。

今の基準よりも20分以上緩かったので、準エリートの価値は相当高まったように感じます。

関連記事